Sozialpolitik in Angola

Zur Geschichte der Sozialpolitiken in Angola

Die Geschichte der Angolaner wurde über die Jahrhunderte geprägt von Unterdrückung, Abhängigkeit, Sklaverei, kolonialer Ausbeutung, Krieg und Bürgerkrieg. Dieses Martyrium endete erst im Jahre 2002.

Die Anfänge Angolas lagen im Königreich Ndongo im Gebiet der Flüsse Kwanza, Lukala, Bengo und Dande, auf der Höhe des 1575 gegründeten Luanda. Ndongo war seinem mächtigen nördlichen Nachbarn, dem Kongo-Reich, tributpflichtig. Von dort drangen die Portugiesen seit Ende des 15. Jahrhunderts auf der Suche nach Sklaven für São Tomé in das von den Bantu-Stämmen der Mbundu (Kimbundu) bewohnte Reich vor und nahmen mit dem König Ngola Kiluanje Inene (1515-1556) intensive Kontakte auf. Mit der Übernahme Brasiliens als portugiesische Kolonie (1500-1822) erhöhte sich der Bedarf an Sklaven. Eine vom Jesuiten Paulo Dias de Noveis 1560 geleitete Expedition sollte den portugiesischen Einfluss im Land und den Zugriff auf mehr Sklaven sichern. Da die Portugiesen dabei der Hilfe der Ngola-Dynastie bedurften, unterstützten sie diese im Prozess der Loslösung vom Kongo-Reich (1563) und verstärkten ihre Bemühungen zur Errichtung der Kolonialherrschaft. Sie unterbrachen damit die normale Entwicklung der bis dahin existierenden Gesellschaften zwischen den Flüssen Zaire und Cunene. Mit Militärexpeditionen unterwarfen sie schrittweise das Ndongo-Reich und markierten mit der Invasion von 1575 das beginnende Ende der vorkolonialen Ära. Nach der militärischen Niederlage 1671 gegen Portugal hörten das Ndongo- und Matamba-Reich auf, als selbstständige Staaten zu existieren. See- und Sklavenhandel gingen vollständig in portugiesische Hand über. Mit der Gründung Luandas stand ein Hafen für die wachsenden Sklaventransporte zur Verfügung, von dem aus 1576 rund 12000 Sklaven (bis 1578 insgesamt 50000) verschifft wurden. Bis zum endgültigen Verbot des Sklavenhandels sollen 10 Millionen Sklaven allein durch Portugal dieses Schicksal erfahren haben. Auf etwa 30 Meter langen Schiffen wurden 500-6oo Menschen auf engstem Raum unter schwierigsten Bedingungen transportiert, und nur die Hälfte überstand die Tortur unverletzt. Die Besitzer kennzeichneten die Sklaven mit Brandmarken. Riesige Gewinne flossen nach Lissabon. Gold, Silber, Erträge der Plantagen in den Kolonien und der mit päpstlicher Genehmigung betriebene Sklavenhandel machten Portugals Hauptstadt reich. Die religiöse Toleranz förderte die Geschäfte. So war das erste Schiff, das im August 1619 in Jamestown (Virginia) Sklaven nach Amerika brachte, gefüllt mit menschlicher Ware aus Angola. Als die Holländer im Mai 1658 ein portugiesisches Sklavenschiff enterten und in ihre Kap-Kolonie schleppten, verkauften sie die Sklaven aus Angola für 50 bis 100 Gulden das Stück.

Nach dem Verlust seiner Kolonie Brasilien (1822) intensivierte Portugal die Kolonisierung des angolanischen Binnenlandes. Mit den Verboten des Sklavenhandels (1836 und 1869) rückte die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen mehr ins Blickfeld der Kolonisten. Zwangsarbeit der eingeborenen Bevölkerung wurde das dominierende Merkmal in allen portugiesischen Kolonien. Mit der Verpflichtung, sechs Monate im Jahr für das Kolonialsystem zu arbeiten, wandelten sich billige Arbeitskräfte zu Kontraktarbeitern, die zugunsten des Staates Eisenbahnlinien in Angola bauten oder auf privaten Plantagen ausgebeutet, zu den Kaffee- und Kakao-Feldern von São Tomé gelockt und mit geringer Entlohnung abgespeist wurden. Im Krankheits- oder Todesfall lieferte der Staat den Großgrundbesitzern andere Leiharbeiter. Metropole und Kolonialverwaltung sicherten, dass mit der zunehmenden Knappheit der Arbeitskräfte Zwangsarbeit und Deportation gesetzlich reguliert funktionierten. Als Hauptakteure zur Schaffung der entsprechenden administrativen, ökonomischen und sozialen Netze zwischen 1912 und 1928 galten die Hochkommissare Norton de Matos und Vicente Ferreira. Die Arbeiter in den Diamantenminen, auf den Baustellen der Benguela-Eisenbahn, im Erdölsektor und auf den Baumwollfeldern bildeten ein ständiges Reservoir billigster Arbeitskräfte. Dazu kam eine Ausbeutungsform in Gestalt zahlreicher Steuern. Kleinproduzenten von Baumwolle mussten ihr Produkt zu niedrigen Preisen abgeben. Ein Netzwerk korrumpierter Häuptlinge und Verwalter sicherte das repressive portugiesische Kolonialsystem. Die ausgeplünderte Bevölkerung suchte sich dem durch Flucht oder organisierten Widerstand zu entziehen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es verstärkt zu regionalen Erhebungen, weil es den Portugiesen erst jetzt gelang, das gesamte angolanische Territorium zu unterwerfen und zu kontrollieren. Es bleibt festzustellen, dass der Freiheitswille der Angolaner nie gebrochen und seit 1575 mit dem unter Ngola Kiluanje kia Ndambi organisierten Widerstand stets mit den Namen von Königen und Stammesführern verbunden war. So wurde die Geschichte des portugiesischen Kolonialismus in Angola gleichzeitig die des permanenten antikolonialen Widerstandes, der sich in den Stammesverbänden organisierte.

Nachdem die Berliner (Kongo-)Konferenz 1884/85 über die koloniale Aufteilung Afrikas entschieden hatte, legten Portugal und Belgien 1891 und 1894 die Grenzen zwischen Angola und dem Kongo fest.

Die Einwanderung portugiesischer Siedler, die Errichtung erster Industriebetriebe, die Erhebung der Kopfsteuer (Imposto de Cabeça), zwangen die angolanische Bevölkerung zunehmend zur Lohnarbeit, welche durch die Verschärfung ihrer Notlage den Widerstandswillen und das Nationalbewusstsein wachsen ließ. Dem stellte sich die 1932 in Portugal errichtete faschistische Diktatur entgegen. Das ökonomisch schwache Land war zu wirtschaftlichen und politischen Veränderungen in seinen Kolonien nicht in der Lage und versuchte, die Entwicklung mit repressiven Maßnahmen aufzuhalten. Der angolanische Befreiungskampf wurde erschwert, weil über 90% der Bevölkerung auf dem Land lebten und nur ein niedriges Bildungsniveau besaßen, was vor allem die illegale Widerstandsorganisation behinderte.

1956 kam es zu Gründung der MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola; Volksbewegung für die Befreiung Angolas) unter Führung von Dr. António Agostinho Neto. Sie verstand sich als Einheitsfront aller antikolonialen Kräfte Angolas. 1961 begann sie den bewaffneten Kampf gegen das Kolonialregime, das trotz der offiziellen Abschaffung des Eingeborenenstatus die Diskriminierung beibehalten hatte: „Zivilisierte“ (Weiße sowie Assimilierte) erhielten das Bilhete de Identidade, das sie portugiesischen Bürgern gleichsetzte, während die Masse der Bevölkerung die Cartão de Identidade bekam, welche Angaben enthielt, die staatlicherseits einschränkende Möglichkeiten zuließen. Bereits 1951 hatte sich der Autonomiestatus durch die Umwandlung in eine portugiesische Überseeprovinz geändert.

Zwei weitere Befreiungsbewegungen traten in den Kampf ein: 1962 die von Holden Roberto geführte FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola; Nationale Befreiungsfront Angolas), die sich auf die Traditionen der Bantugruppe der Bakongo berief, und schließlich 1966 die UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola; Nationale Union für die vollständige Unabhängigkeit Angolas) mit Jonas Savimbi an der Spitze, deren ethnische Basis das 2-Millionen-Volk der Ovimbundu aus dem zentralen Hochland bildete. Mit dem Sturz der Caetano-Regierung in der Nelkenrevolution 1974 in Portugal wurde der Weg frei für einen Waffenstillstand in Angola. Im Januar 1975 unterzeichneten die drei Befreiungsbewegungen und Portugal in Alvor einen Vertrag, der den Tag der angolanischen Unabhängigkeit auf den 11. November 1975 legte. FNLA und UNITA bemühten sich mit Unterstützung des südafrikanischen Apartheidregimes und der USA, bereits vor der Unabhängigkeitserklärung die MPLA mit militärischen Mitteln zu liquidieren. Damit begann mit der Entlassung Angolas in die Unabhängigkeit ein vieljähriger, zerstörerischer Bürgerkrieg. Im Oktober 1975 drangen südafrikanische Truppen 700 km in angolanisches Territorium ein. Präsident Agostinho Neto bat Kuba um militärischen Beistand. 250 km südlich von Luanda wurden die Südafrikaner gestoppt und bis Ende März 1976 aus Angola verdrängt. Noch am 11. November 1975 war ein militärischer Vorstoß der FNLA bei Kifangondo (20 km nördlich von Luanda) gescheitert. Während die FNLA schlecht ausgerüstet und organisiert in den Wirren des Bürgerkrieges unterging, rüsteten die USA mit Dollar-Millionen die UNITA zu einer Guerilla-Armee auf. Da sich die MPLA als Apartheidgegner präsentierte, der Befreiungsbewegung für Namibia, der SWAPO, Hilfe angedeihen ließ und sich 1977 zur marxistisch-leninistischen Partei erklärte, stießen die Truppen Südafrikas 1981 wiederum auf angolanisches Territorium vor, ebenso 1983, wo 5000 Soldaten bis 250 km tief ins Land eindrangen und 418 SWAPO-Angehörige töteten. Nach Angaben des angolanischen Außenministers auf der Solidaritätskonferenz im März 1983 in Lissabon starben zwischen 1975 und 1983 als Folge der Aggression 10 000 Angolaner, und der angerichtete materielle Schaden belief sich auf 7,5 Mrd. Dollar. Die Sowjetunion unterstützte die ideologisch auf den Sozialismus orientierte MPLA mit Waffen und Kuba stockte seine Truppen in Angola bis auf 50 000 Mann auf. Der Krieg in Angola war zum Spiegelbild des damaligen West-Ost-Konfliktes geworden, und die Stellvertreter der Konfliktparteien trugen ihre Differenzen auf blutige Weise auf dem Rücken der angolanischen Bevölkerung aus. 1989 kam es zur Unterzeichnung eines Waffenstillstandes zwischen MPLA und UNITA, in dessen Folge ein Abkommen über den Abzug der kubanischen Truppen geschlossen wurde.

Nach dem Friedensschluss im Mai 1991, der auch Wahlen unter UNO-Aufsicht vorsah, schöpften die Angolaner Hoffnung auf das Ende des Bürgerkrieges. Jedoch der Wahlsieg der MPLA mit ihrem Präsidenten José dos Santos veranlasste Savimbi 1993 zu dessen Fortsetzung. Das Wüten der UNITA kostete mehr als 1000 Menschen täglich das Leben und drei Millionen flüchteten in die Städte, die den Zuwächsen nicht gewachsen waren. Von den 18 Provinzhauptstädten wurden fünf erobert und sechs belagert. Mit der Besetzung der Diamantenfelder im Cuanza-Becken in der Provinz Lunda Norte fielen der UNITA Einnahmen von 40 Millionen Dollar in die Hände, während der Regierung etwa 250 Millionen Dollar an Deviseneinnahmen verloren gingen. Die bis dahin sieben Resolutionen der UNO gegen die UNITA enthielten auch Forderungen nach Sanktionen gegen die Bewegung und verurteilten deren Kriegsführung.

Auch ein erneuter, 1994 in Lusaka (Sambia) geschlossener Frieden, wurde seitens der UNITA gebrochen. Der Druck der nach 1990 veränderten Weltöffentlichkeit führte 1998 zur inneren Spaltung der UNITA, deren militanter Teil unter Savimbi noch immer die Waffen sprechen ließ. Jonas Savimbi fiel 2002 in einem Gefecht. Der nun folgende Waffenstillstand beendete einen 27-jährigen Bürgerkrieg, dem 14 Jahre Befreiungskrieg vorausgingen. Endlich Frieden. Doch nach all dem Leiden des angolanischen Volkes, nach hunderttausendfachem Tod und Vertreibung, offenbarte sich ein weiteres Übel. Im Verlaufe der Kriegshandlungen waren auf angolanischem Territorium rund 16 Millionen Landminen vergraben worden. Angola gilt als das Land mit den meisten beinverletzten Menschen durch Minen. Bis zum heutigen Tag verfügt es nur über eine unzureichende Agrarproduktion, weil die Bauern ihre Felder nicht betreten können ohne Gefahr zu laufen, auf eine Mine zu treten. Millionen Minen wurden aufwendig aufgespürt und beseitigt. Aber noch immer, so wird geschätzt, lagern 1,4 Millionen davon in der Erde. Jedes Jahr werden um die 300 Opfer gemeldet, die auf eine der bisher 79 gefundenen Minenarten getreten sind.

Für die Behandlung der Geschädigten mangelt es an Geld und Prothesen.

Statistische Angaben

Wahlen

Parlamentswahlen am 5. September 2008

Wahlberechtigte: 8,3 Millionen

Parlament: 220 Sitze

Frauenanteil: 81 Frauen (26% der Abgeordneten)

Ergebnisse:

MPLA (erhielt 81% der Stimmen): 191 Abgeordnete (davon 77 Frauen)

UNITA: 16 Abgeordnete (davon 4 Frauen)

Weitere 13 Parteien: 13 Abgeordnete

Schule

Es besteht allgemeine Schulpflicht für Kinder von 7 bis 14 Jahren.

Primarstufe (Ensino de Base) Klassen 1 bis 4

Etwa 50% der Schüler wiederholen eine Klasse. Nur 6% der Schüler einer Altersgruppe besuchen die Sekundarstufe.

Menschen und Sprachen

90% der Bevölkerung sind Bantus.

1975 hatten rund 300 000 Portugiesen das Land verlassen, das nun in allen Bereichen ohne qualifiziertes Personal dastand.

| Ethnie | Verbreitung | Anteil an der Gesamtbevölkerung |

| Ovimbundu | zentrales Hochland | 37% |

| Mbundu | Luanda bis Zentrum | 25% |

| Bakongo | Nordwesten; Cabinda | 13% |

| Chokwe | Nordosten bis Süden; Osten | 8% |

| Ganguela | Südosten und Zentrum | |

| Nhanyeka-Humbe | Südwesten (Huila) | |

| Herero | Südwesten | |

| Xindonga | Südosten | |

| Ambo (Ovambo) | Süden |

Im Süden (Provinzen Cunene und Cuando-Cubango) existieren kleine Verbände der Ureinwohner (Khoisan). Europäer (meist portugiesischer Abstammung) machen etwa 2% der Bevölkerung aus.

Insgesamt lassen sich 41 Sprachen und Dialekte auf dem angolanischen Territorium feststellen.

Portugiesisch ist die offizielle Amts- und Verkehrssprache.

Die oben mit Prozentangaben versehenen sind die vier wichtigsten regionalen Verkehrssprachen.

Aktuelle Politik im sozialen Bereich

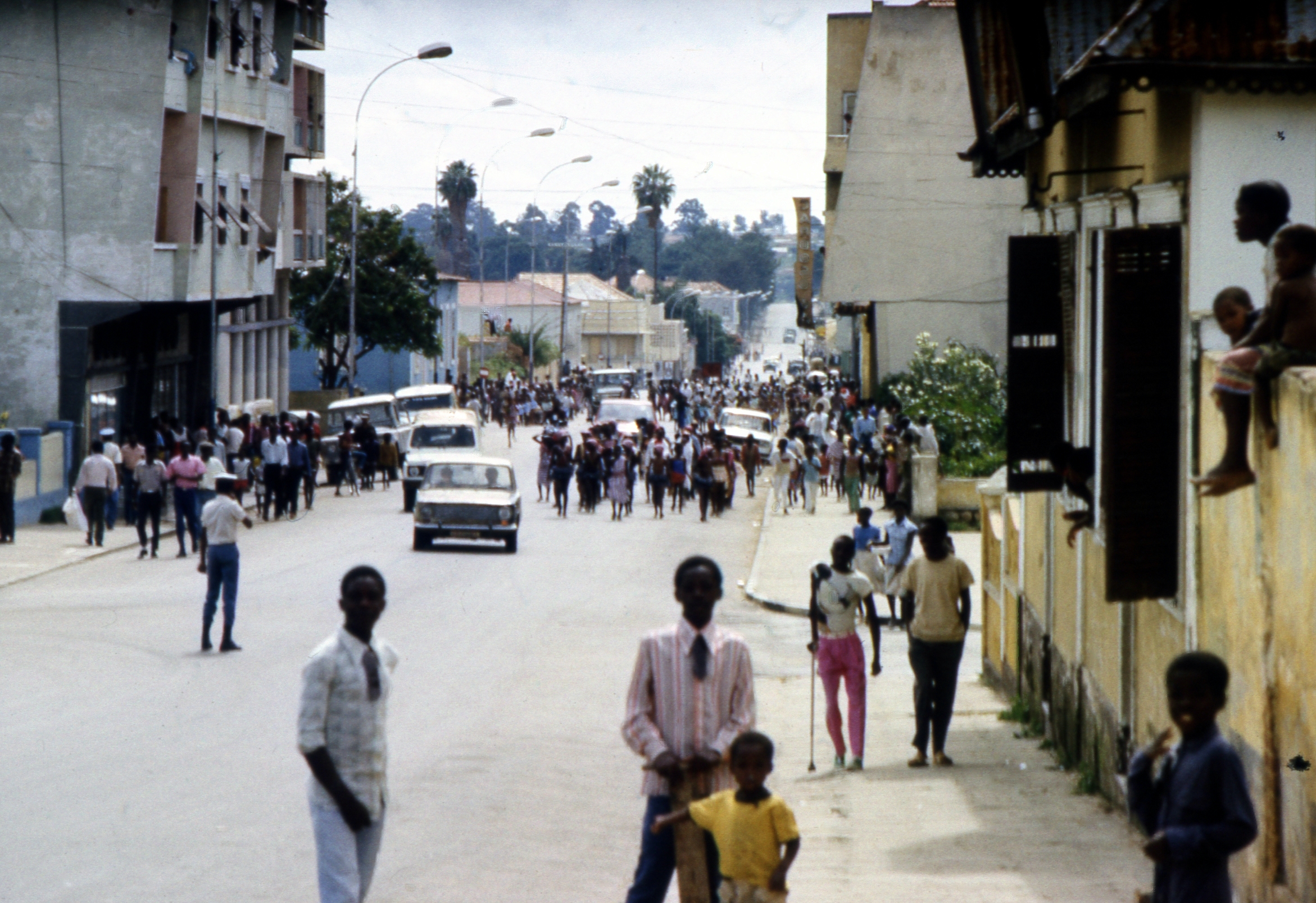

Die soziale Lage der Angolaner wurde durch den Bürgerkrieg geprägt, der ständig Scharen von Kriegsflüchtlingen und -waisen hervorbrachte, deren Situation sich durch das 1988 bis 1992 aufgelegte Programm der wirtschaftlichen und finanziellen Sanierung (Programa de saneamento económico e financeiro; SEF) und die Reprivatisierung der Wirtschaft nicht verbesserte.

Heute verfügt Angola über eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in der Welt und über eine in extremer Weise ausgeprägte Ungleichheit der sozialen Gruppen.

Eine Minderheit profitiert von den gewaltigen Einnahmen aus dem Ölsektor. Angola produziert bis zu 2 Millionen Barrel pro Tag, belegt damit weltweit den 8. Platz. 2007 flossen aus den Ölexporten (vor allem in die USA und nach China) 18,8 Mrd. Dollar in die Staatskasse, ergänzt durch 1,3 Mrd. Dollar aus Diamantenverkäufen. Die Masse der Bevölkerung hat daran kaum Anteil. Bei den über 15-Jährigen liegt die Zahl der Analphabeten bei 71%, die Arbeitslosenrate schwankt zwischen 65% und 80%, und die Lebenserwartung beträgt 42 Jahre. Drei Viertel der Bevölkerung fristen ein Leben unter der Armutsgrenze (2 Dollar am Tag) und 47% besitzen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jedes vierte Kind stirbt vor dem Erreichen des fünften Lebensjahres. Damit reiht sich Angola in die traurige Position der weltweiten Spitzenreiter ein. Vom Land in die Städte gelangte Flüchtlinge und zurückkehrende Vertriebene hausen in selbst errichteten armseligen Hütten (Musseques). Frauen erhalten ihre Familien mit Straßenverkauf am Leben. Verdienstmöglichkeiten in anderen Bereichen werden durch Korruption (Bestechungszahlungen) behindert. Nach Schätzungen hat der Bürgerkrieg etwa einer Million Menschen das Leben gekostet und vier Millionen zu vom Kriege Betroffenen beziehungsweise zu Flüchtlingen gemacht.

Es gibt in Angola kein System der sozialen Sicherung.

Malaria (28%) und Cholera-Epidemien führen die Liste der Todesursachen an.

Positiv auffällig ist der hohe Frauenanteil im Parlament (s. Punkt 2).

Literaturtitel

P. Raul Ruiz de Asúa Altuna; CULTURA TRADICIONAL BANTO; Secretariado Arquidiocesano de Pastoral; Luanda 1985

Pedro Ramos de Almeida; História do Colonialismo Português em África; Editorial Estampa; Lisboa 1978

Rolf Hofmeier (Herausgeber),Institut für Afrika-Kunde; Afrika Jahrbücher 1993-1999; Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Afrika südlich der Sahara; Leske + Budrich, Opladen 1994-2000

História de Angola; Ministério da Educação, Luanda 1976

Paul Collier; Gefährliche Wahl. Wie Demokratisierung in den ärmsten Ländern der Erde gelingen kann; Siedler 2009

Text auf Portugiesisch:

https://www.rainergrajek.info/politica-social-em-angola

Text auf Englisch:

https://www.rainergrajek.net/social-policy-in-angola/

Letzte Aktualisierung: 21. Mai 2021