Großenhain und Riesa im 19. Jahrhundert

Über die Zeiten hinweg schien alles festgelegt: Großenhain war Verwaltungszentrum und Riesa ist ihm als Gerichtsamtsbezirk zugeordnet. Jedoch der industrielle Aufschwung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellte die bisherigen Strukturen in Frage. Ein tragisches Ereignis aus dem Jahre 1875 machte das deutlich.

Der Gendarm Krebsky informierte am 19. April 1875 den Riesaer Stadtrat darüber, dass sich in der vorangegangenen Nacht der beim Bau der Riesaer Elbbrücke beschäftigte achtundzwanzigjährige Ingenieurassistent und Leutnant der Landwehr, Otto Donat, mit einem Revolverschuss „auf der alten abgebrochenen Elbbrücke“ getötet habe und in die Elbe gestürzt sei.

Der Vorfall führte die Behörden zur Erkenntnis, dass die Riesaer Elbbrücke verwaltungsrechtlich keiner der in Frage kommenden Gemeinden zugeordnet werden könne, keine fühlte sich für den Unglücksfall zuständig.

Der Riesaer Bürgermeister Steger legte Wert darauf, dass der Fall sich nicht im Polizeibezirk des Stadtrates Riesa zugetragen habe, sondern auf der Elbbrücke, und für die sei die Amtshauptmannschaft in Großenhain zuständig. Diese wies das Ansinnen zurück und lehnte die notwendigen Polizeiaufgaben im Zusammenhang mit der Bergung des Leichnams ab.

Da die an der Elbe liegenden Dorfgemeinden ebenfalls die Verantwortlichkeit verweigerten, vermutete man in Großenhain, dass sich die Amtshauptmannschaft Meißen – Sitz des Elbstromamtes – der Sache annehmen müsse. Auf dem Dienstweg leitete man deshalb den gesamten Schriftwechsel an die Kreishauptmannschaft in Dresden mit der Bitte, die kompetente Behörde zu bestimmen. Dresden antwortete Großenhain, dass der Gemeindevorstand des Ortes, wo sich das Unglück ereignet hatte, zur Durchführung der Polizeimaßnahmen verpflichtet sei. In Großenhain stellte man nach Prüfung der Sachlage fest, dass die Riesaer Elbbrücke keinem Gemeindebezirk einverleibt worden war. Ein Protokoll mit diesem Hinweis ging zurück nach Dresden. Danach wurde die Amtshauptmannschaft Großenhain als Bezirkspolizeiobrigkeit angewiesen, alle polizeilichen Maßnahmen einzuleiten und die Gemeindezugehörigkeit gemeinsam mit dem Gerichtsamt Riesa vorzunehmen. Ursache der Verwicklungen war ein Versäumnis der Straßen- und Wasserbaukommission, die zur Zeit des Baues der Eisenbahnstrecke Leipzig – Dresden in Riesa saß und 1837 der Angelegenheit der Zuordnung zu einer Gemeinde keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte.

Durch den Dresdner Schiedsspruch war die Sache keineswegs geklärt. Im Gegenteil, es begann ein Hin und Her, weil die Großenhainer Behörde Antwort vom Gerichtsamt und vom Stadtrat Riesa verlangte, zu wessen Flur die Elbbrücke gehörte. In Riesa stellte man fest, dass die Brücke an der linken Elbseite an die Flur Gröba und rechts an die Flur Lessa grenzte. Da die Originalflurkarten bei der Königlichen Bezirkssteuereinnahme in Meißen lagen, war nun eine endgültige Klärung zu erwarten. In Meißen aber merkte man, dass die Riesaer Elbbrücke in den Flurbüchern gar nicht aufgeführt sei. Das wiederum lag daran, dass 1835 eine landesherrliche Verordnung erlassen worden war, welche die Amtshauptmannschaften mit der Bildung von Heimatbezirken beauftragte. Dieser Auftrag war jedoch vor der Eröffnung der Bahnstrecke Leipzig – Dresden 1839 abgeschlossen. Die Brücke war damals noch im Bau, und demzufolge blieb das Werk in den Flurkarten unberücksichtigt. Nunmehr veranlasste der Großenhainer Amtshauptmann, Herr von Witzleben, eine Vor-Ort-Besichtigung. Am 23. Juli 1875 traf er sich mit dem Riesaer Bürgermeister Steger, einem Ingenieur der Leipzig-Dresdner Eisenbahngesellschaft, dem Gemeindeältesten von Gröba und dem Gemeindevorstand von Lessa. Dem Ingenieur war die Zuordnung egal, den kleinen Gemeinden war die Verpflichtung zur Brückenübernahme zu groß.

Am 2. August 1875 entschied die Amtshauptmannschaft Großenhain („nach gründlichen Erwägungen“): Die Brücke ist der Gemeinde Lessa anzugliedern, sie hat auch die Polizeiaufsicht auf der Brücke zu übernehmen.

In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage nach der administrativen Gliederung des Königreichs Sachsen (1496087 Hektar; 2,7 Mio. Einwohner) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Das Land war in 4 Kreishauptmannschaften eingeteilt: Dresden, Leipzig, Zwickau und Bautzen. Amtshauptmannschaften bildeten die jeweiligen Unterbehörden.

Zur Kreishauptmannschaft Dresden gehörten die Amtshauptmannschaften Dresden, Pirna, Dippoldiswalde, Freiberg, Meißen und Großenhain. Die Amtshauptmannschaft Großenhain bestand aus den Gerichtsamtsbezirken Großenhain, Radeberg und Riesa.

Im statistischen „Handbuch der Landwirthschaft“ des Königreichs Sachsen von 1878 ist über Großenhain zu lesen:

„Stadt an der Röder, in ebener, wenig Abwechslung bietender Gegend, 31 km nordwestlich von Dresden, mit Amtshauptmannschaft, Gerichts- und Standesamt, Postamt I, Eisenbahn- und Reichstelegraphenstation, Untersteuer- und Eichamt, Realschule II. Ordnung, Handelsschule, mit bedeutender Tuchfabrikation, Woll- und Streichgarnspinnereien und 10686 Einwohnern.“

Der Amtshauptmannschaft Großenhain stand Amtshauptmann Pechmann vor, Gerichtsamtmann war M. R. Schröder, und Carl Alfred Hermann war Großenhains Bürgermeister. Neben der Stadt Großenhain gehörten zum Gerichtsamtsbezirk Großenhain neben der Stadt Großenhain noch weitere 96 ländliche Gemeinden und Gemeindeteile mit 23521 Einwohnern. Die größten waren Frauenhain mit 1010, Naundorf mit 856 und Zabeltitz mit 715 Einwohnern. Die kleinsten Ortschaften waren Kleintrebnitz (24), Stroga (26) und Gorisch (41). Die durchschnittliche Einwohnerzahl der Dörfer lag bei 245.

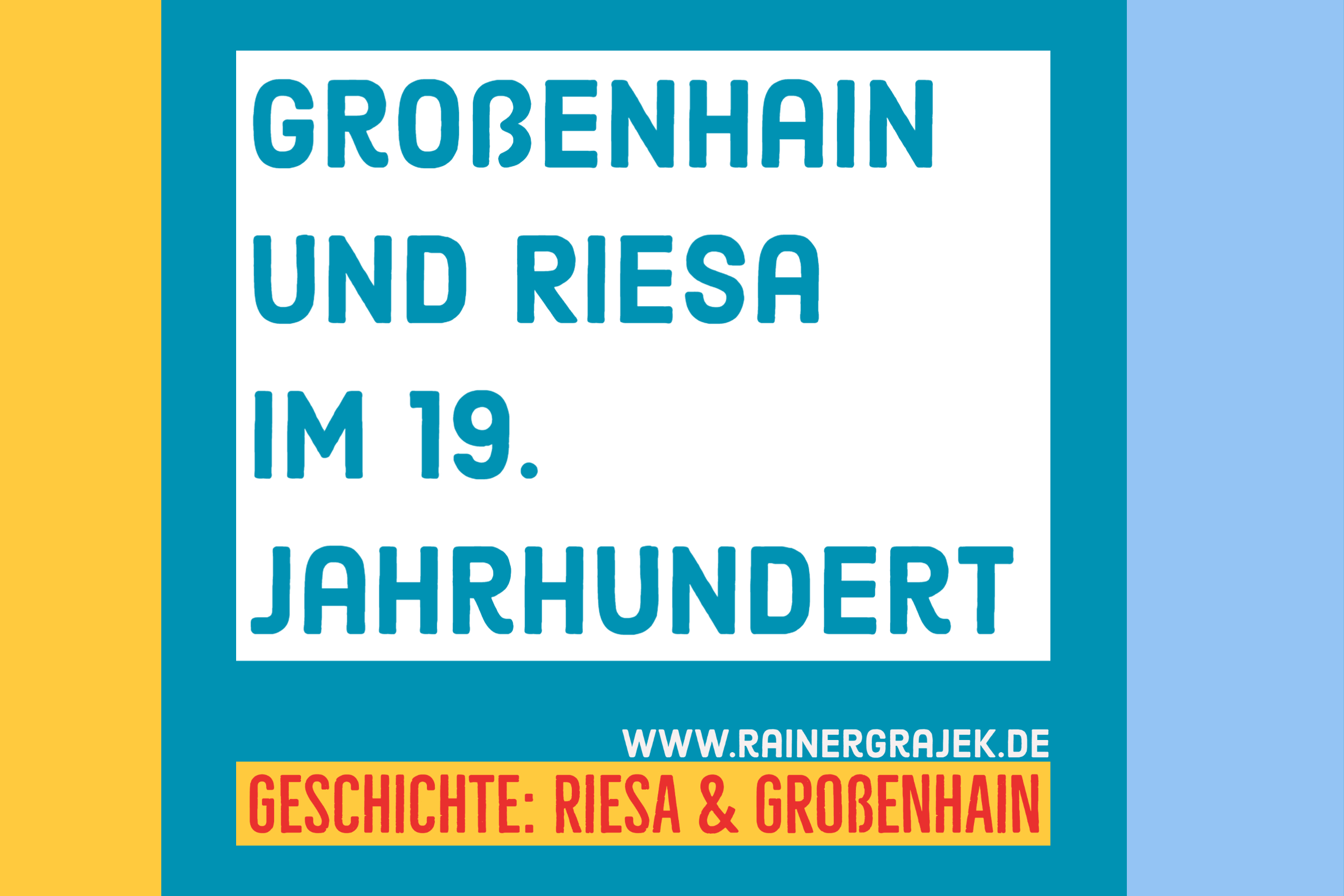

Die günstige Lage Riesas an einer wichtigen Eisenbahnlinie sowie die zunehmende Bedeutung des Elbhafens für den Güterumschlag begünstigten seine industrielle Entwicklung enorm und führte zu einer rapide ansteigenden Bevölkerungszahl. Ein Vergleich macht die wirtschaftliche Schwerpunktverlagerung von Großenhain nach Riesa deutlich. Interessant ist dabei auch die Entwicklung Gröbas, damals noch selbständige Gemeinde, Standort des Stahlwerks.

| Riesa | Großenhain | Gröba | |

| 1852 | 3438 | 7472 | 740 |

| 1861 | 4641 | 9031 | 882 |

| 1871 | 5318 | 10438 | 1116 |

| 1880 | 6259 | 11045 | 1454 |

| 1890 | 9389 | 11938 | 2176 |

| 1900 | 13477 | 12064 | 3723 |

| 1910 | 15287 | 12217 | 4470 |

Riesa begann also zwischen 1890 und 1900 Großenhain hinsichtlich der Einwohnerzahlen zu überholen, wobei die Angaben den Schluss zulassen, dass auch Großenhain nach der Reichseinigung von 1871 bis zur Jahrhundertwende kräftig von der Industrialisierung profitierte.

An der Zuständigkeit der Amtshauptmannschaft Großenhain für die Riesaer Region änderte sich nichts. Was aber die Zugehörigkeit der Riesaer Elbbrücke betraf, gab es nach dem Ankauf der Leipzig-Dresdner Eisenbahnlinie durch den sächsischen Staat und bedingt durch neue orts-, strom- und schifffahrtspolizeiliche Anordnungen schließlich doch noch eine neue Regelung. Am 5. Oktober 1881 ordnete die Amtshauptmannschaft Großenhain nach der Brückenbesichtigung eine klärende Gesprächsrunde im Bahnhof Riesa an. Als Ergebnis wurde festgelegt, dass das Brückenende auf dem rechten Elbufer als Gemeindebezirksgrenze zu betrachten sei, die steinerne rechtselbische Brückenbrüstung ersetzte den Grenzstein. Mit dem Protokoll der Amtshauptmannschaft Großenhain war die Elbbrücke damit dem Stadtgemeindebezirk Riesa zugeordnet.

Letzte Aktualisierung: 15. November 2021